昭和俳句作品年表(戦後編)を読む 1

昭和俳句を年代順に共時的に見る試み

戦後編(昭和21年から45年まで)

3710句を収録

戦後編(昭和21年から45年まで)

3710句を収録

昭和21年

しぐるるや駅に西口東口 安住敦(38~39歳)1907年7月1日生れ

この句には田園調布駅と前書きがある。このあたりは渋沢栄一が始めた宅地開発で大正12年から

分譲が始まった高級住宅地である。特に目蒲線の田園調布駅の西側は西洋の都市をまねた構造で道路

は駅を中心に半円形の放射状をなしていた。しかしそのような構造は西口だけで東口側はそれほどの

構想感がない町並である。

分譲が始まった高級住宅地である。特に目蒲線の田園調布駅の西側は西洋の都市をまねた構造で道路

は駅を中心に半円形の放射状をなしていた。しかしそのような構造は西口だけで東口側はそれほどの

構想感がない町並である。

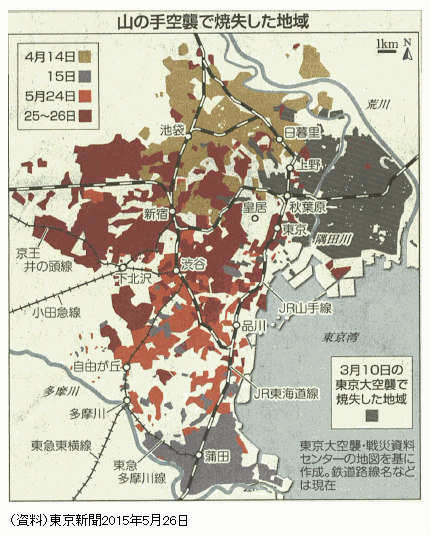

ではこの句が作られた昭和21年の田園調布あたりはどのような状況であったのだろう。記録によれ

ば関東大震災も戦災もあまり影響がなかったようである。その状況がわかる地図を下記に示した。こ

れによれば地図の「自由が丘」あたりまでは焼け野原である。田園調布は自由が丘より多摩川に近い

地区にあって焼失面積には入っていない。さすれば昭和21年安住敦が時雨の中を田園調布駅に降り立

った時、町並はある程度残っていたことになる。敦は戦中、疎開の意味も込めて目黒区の柿の木坂に

住んでいた。田園調布の北東約五キロに位置して徒歩ならば1時間ぐらい掛かる位置である。様々な

資料からみて敦の家は戦災をまぬかれた模様である。

ば関東大震災も戦災もあまり影響がなかったようである。その状況がわかる地図を下記に示した。こ

れによれば地図の「自由が丘」あたりまでは焼け野原である。田園調布は自由が丘より多摩川に近い

地区にあって焼失面積には入っていない。さすれば昭和21年安住敦が時雨の中を田園調布駅に降り立

った時、町並はある程度残っていたことになる。敦は戦中、疎開の意味も込めて目黒区の柿の木坂に

住んでいた。田園調布の北東約五キロに位置して徒歩ならば1時間ぐらい掛かる位置である。様々な

資料からみて敦の家は戦災をまぬかれた模様である。

こうした状況下で敦はこの句を得た。敦の自解では、待ち合わせの場所をはっきり示さなかった為

に西口と東口で待ちぼうけしたことにより、ふと口から出たという。まるで現在でもあるような事情

でできた句である。句の上では戦災の街並みなんて全然視野にも入っていない。もう慣れきったとい

うことだろうか。敦は早くも21年の1月に久保田万太郎を主宰にして「春燈」を結成している。この

明日へ向かっての情熱が、立ち直りを早め、現在の日常に似た心境となって、駅に「西口東口」があ

ることに俳句的興趣を見出したのであろう。だが次のようにも考えられる。この駅についてほっとし

たから出てきたのではなかろうか。人間の生活感が残る街に、駅に着いた安堵感が、いかにも人間臭

い「駅に西口東口」の措辞を生んだのではないか。人がそして街があるからこそ西口東口がある。

大空襲を受けた東京に奇跡的に残った町並が作らせた一句であったのではないか。

に西口と東口で待ちぼうけしたことにより、ふと口から出たという。まるで現在でもあるような事情

でできた句である。句の上では戦災の街並みなんて全然視野にも入っていない。もう慣れきったとい

うことだろうか。敦は早くも21年の1月に久保田万太郎を主宰にして「春燈」を結成している。この

明日へ向かっての情熱が、立ち直りを早め、現在の日常に似た心境となって、駅に「西口東口」があ

ることに俳句的興趣を見出したのであろう。だが次のようにも考えられる。この駅についてほっとし

たから出てきたのではなかろうか。人間の生活感が残る街に、駅に着いた安堵感が、いかにも人間臭

い「駅に西口東口」の措辞を生んだのではないか。人がそして街があるからこそ西口東口がある。

大空襲を受けた東京に奇跡的に残った町並が作らせた一句であったのではないか。

東口銀杏並木 大正14年当時の写真

西口広場 昭和11年当時の写真

昭和12年の東口の状況

春の鳶寄りわかれては高みつつ 飯田龍太(25歳~26歳)1920年7月10日生れ

同年、甲斐にいた龍太はどうであったか。20年7月6日の甲府空襲で甲府市は壊滅的打撃を受けた

が、龍太は自分の家の二階からつぶさにその状況を見ていたという。境川辺りは空襲を受けていな

いのだ。ゆえに都会ほどの食糧難でもなかったと思われるし、人心の荒廃も少なかったと思われる。

だがこの句には切々たる孤独感が漂う。それは作者の視線が空へ向けられているからだ。

何者かに取り残されたような感懐が根底にあったのかもしれない。それは戦死した兄弟たちへの鎮魂

であろうか。春であるからこそ切ない。安住の句が、荒涼たる空襲の跡地の中にぽっと点った灯の様

な句であるのに対して、龍太の句は、穏やかな春の山河に流れるつめたい川のようなものかもしれな

い。孤独感というものは周囲が穏やかであるほど際立つものだ。戦争というものは様々な形で生き残

った者にも傷跡を残した。一様ではない。

が、龍太は自分の家の二階からつぶさにその状況を見ていたという。境川辺りは空襲を受けていな

いのだ。ゆえに都会ほどの食糧難でもなかったと思われるし、人心の荒廃も少なかったと思われる。

だがこの句には切々たる孤独感が漂う。それは作者の視線が空へ向けられているからだ。

何者かに取り残されたような感懐が根底にあったのかもしれない。それは戦死した兄弟たちへの鎮魂

であろうか。春であるからこそ切ない。安住の句が、荒涼たる空襲の跡地の中にぽっと点った灯の様

な句であるのに対して、龍太の句は、穏やかな春の山河に流れるつめたい川のようなものかもしれな

い。孤独感というものは周囲が穏やかであるほど際立つものだ。戦争というものは様々な形で生き残

った者にも傷跡を残した。一様ではない。

立春の米こぼれをり葛西橋 石田波郷(33歳)1913年3月18日生れ

波郷はこの年下町にいた。空襲の厳しかったところである。葛西の親戚の家に仮寓していた折の

句である。この句にある葛西橋は旧葛西橋である。現在の鉄橋は昭和38年に300mほど下流に立

て替えられたものだ。旧葛西橋は木製の橋で長さ約650m、幅員は6.5mほどで昭和3年に完成

している。米はこの橋にこぼれていたのである。橋は鯊つりの名所で釣り具店が橋のたもとには多く

あった。江戸川区と江東区をむすぶ大事な橋であるから、終戦間もない昭和21年には千葉側から運ば

れてくる貴重な米がこぼれたのであろう。

句である。この句にある葛西橋は旧葛西橋である。現在の鉄橋は昭和38年に300mほど下流に立

て替えられたものだ。旧葛西橋は木製の橋で長さ約650m、幅員は6.5mほどで昭和3年に完成

している。米はこの橋にこぼれていたのである。橋は鯊つりの名所で釣り具店が橋のたもとには多く

あった。江戸川区と江東区をむすぶ大事な橋であるから、終戦間もない昭和21年には千葉側から運ば

れてくる貴重な米がこぼれたのであろう。

1945年(昭和20年)10月の東京・上野駅での餓死者は1日平均2.5人との記録がある。しかし米

は食糧管理制度に基づく政府の固定価格での買い上げだったためヤミ米が横行していた。米10kg

の価格、昭和21年は平均20円である。現在価値で換算すれば当時の初任給が400円とすれば100円

が現在の5万円ぐらい。であれば20円=1万円、米10kgは約1万円となる。結構高い。今では自由

価格だからピンからキリまであるがそれでも平均3000円くらいであろうか。その米が零れていた

のである。大変である。

は食糧管理制度に基づく政府の固定価格での買い上げだったためヤミ米が横行していた。米10kg

の価格、昭和21年は平均20円である。現在価値で換算すれば当時の初任給が400円とすれば100円

が現在の5万円ぐらい。であれば20円=1万円、米10kgは約1万円となる。結構高い。今では自由

価格だからピンからキリまであるがそれでも平均3000円くらいであろうか。その米が零れていた

のである。大変である。

句の出来たときの情景は、現在六十歳代以上ぐらいの人々には真に懐かしい木の橋に、大八車が

引かれて行くようんなものであったろう。おそらく泥濘の上に白い米がぱらぱらと零れ落ちていた

のだろう。石田波郷どころか一般の人さえこの時代こぼれた米を発見した驚きはかなりなもので、

現在の人々には想像できないほどのことだったに違いない。

引かれて行くようんなものであったろう。おそらく泥濘の上に白い米がぱらぱらと零れ落ちていた

のだろう。石田波郷どころか一般の人さえこの時代こぼれた米を発見した驚きはかなりなもので、

現在の人々には想像できないほどのことだったに違いない。

だがこの句はなぜか明るい感じがする。それは川のイメージから来るのであろう。大きく豊かな

荒川放水路の水面のきらめきを背景に春が来るという気持ちに、渇望する白い米が落ちていたので

ある。絶対に戦後間もなくの時でなくては出来ない句である。これほどの食への渇望が眩しいほど

だ。健全な食欲がこの句を明るくしているのだ。

荒川放水路の水面のきらめきを背景に春が来るという気持ちに、渇望する白い米が落ちていたので

ある。絶対に戦後間もなくの時でなくては出来ない句である。これほどの食への渇望が眩しいほど

だ。健全な食欲がこの句を明るくしているのだ。

コメント

コメントを投稿